当蛋仔派对遇上西施酱:一场关于快乐与情怀的民间对决

凌晨两点半,我盯着电脑屏幕右下角跳动的企鹅图标,突然想起昨天在便利店听到两个初中生的对话:"你玩蛋仔吗?西施酱早过气啦!"这话让我手里的关东煮差点掉地上——现在的年轻人可能不知道,他们随口说出的这句话,背后藏着多少代际审美的变迁。

一、两种快乐的基因测序

先说蛋仔派对。这玩意儿就像突然闯进派对的彩虹糖,用物理碰撞的荒诞感制造快乐。上周我表妹生日,十个初中生围着Switch笑到打嗝,他们管这个叫"友尽游戏"——字面意思是友谊终结者,实际却是当代青少年最硬核的社交货币。

- 操作逻辑:三岁小孩都能上手的摇杆+单键操作

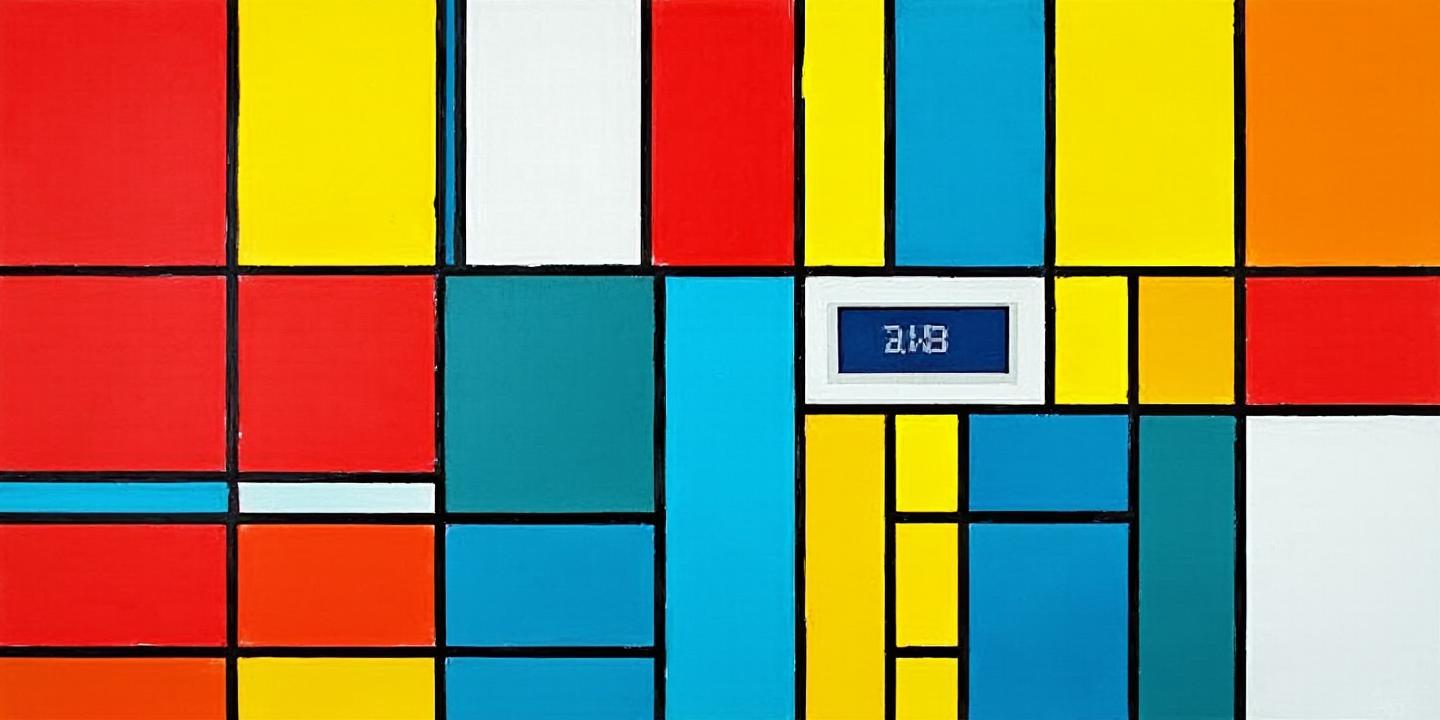

- 视觉语言:饱和度拉满的糖果色系,角色滚动时duangduang的果冻质感

- 社交设计:30秒一局的快节奏,刚好够发条朋友圈吐槽队友

反观西施酱,这个诞生于2018年的古风虚拟歌姬,更像是从水墨画里走出来的电子标本。记得她刚火那会儿,大学宿舍里总有人外放《青花瓷》remix版,现在想想,那可能是Z世代最后的集体怀旧时刻。

| 维度 | 蛋仔派对 | 西施酱 |

| 快乐阈值 | 即时反馈(淘汰对手的瞬间) | 延迟满足(学会戏腔调教的成就感) |

| 社交场景 | 线下聚会/线上开黑 | 弹幕互动/同人创作 |

二、吊打背后的技术暗流

凌晨三点十七分,咖啡见底。我们得聊聊那个残酷的事实:西施酱的没落本质上是引擎迭代的牺牲品。当年让她封神的Unity 3D面部捕捉技术,现在连某些美颜APP都嫌过时。而蛋仔派对背后那套物理引擎,可是能实时计算200个圆球同时碰撞的——这技术十年前能用来模拟核爆你信不信?

不过要说西施酱完全没优势也不公平。去年某音乐学院的论文《虚拟歌姬文化传播研究》里提到,她的戏腔数据库至今仍是业内采样最完整的。只是现在年轻人更想要能摔跤的电子宠物,而不是会唱昆曲的电子手办。

2.1 硬件适配的降维打击

我老舅的千元机跑西施酱MV会卡成PPT,但运行蛋仔居然流畅得离谱。开发者显然吃透了"让低配设备也能傻乐"这个财富密码,据说他们甚至为非洲市场专门做了2G网络适配——这操作堪比当年微信的1MB安装包。

三、文化符号的生存法则

写到这儿突然停电,摸黑给手机充上电继续。你们发现没?蛋仔派对从不在游戏里讲大道理,它那些看似无厘头的皮肤,什么"流泪猫猫头"、"疯狂星期四鸡块",本质上都是互联网模因的实体化。

而西施酱团队犯的致命错误,是把文化传承的担子压得太重。去年推出的"敦煌飞天"皮肤美则美矣,但00后更愿意为"地铁老头"这种梗图周边买单。不是说高雅不好,只是当你在游戏里也要背诵《琵琶行》选段时...(此处应有熬夜的哈欠)

- 蛋仔的更新日志:新增放屁音效/可自定义的失败嘲讽

- 西施酱的更新日志:优化戏曲咬字算法/新增宋词词牌库

凌晨四点二十,窗外有鸟叫了。最后说个真事:上周帮小侄子收拾房间,从他抽屉里翻出个落灰的西施酱徽章,旁边是刚拆封的蛋仔盲盒。这个画面或许就是最好的答案——流行文化没有真正的吊打,只有不同季节绽放的花。就像我书架上并排放着的周杰伦CD和草东没有派对专辑,它们本质上都是某个时代的快乐解药。

网友留言(0)